二十四节气起源于濮阳考证

厚重濮阳:二十四节气起源于濮阳(全文)

(厚重濮阳由著名书画家马跃华先生 题写)

一直以来,濮阳人都有这样的感觉:二十四节气在濮阳十分准,一到某个节气那天,当天的气候、温度等变化跟谚语说的一模一样。人们在感慨古人聪明智慧之余,难免会有疑问:为什么二十四节气在濮阳这么准?经过专家考证、推演、计算,终于得出了石破天惊的结论:二十四节气发源于帝丘(今濮阳县)。

长久以来,史学界认为中国有文字记载的纪年史从西周共和元年(公元前841年)开始。往上的历史因缺乏文字记载资料,只好用若干千年前、公元前多少世纪或大约多少年代予以表述。

“夏商周断代工程”于2000年正式公布了《夏商周年表》,确认禹于公元前2070年执政,把中国的信史年代向前延伸了1200多年。公元前2070年,成了中国历史的一个新的时间支点。之后“中国古代文明探源工程”也开始了对三皇五帝时代进行研究。通过不懈探索,研究获得了可喜成果。

二十四节气起源于濮阳之一:

以《颛顼历》为切入点探索颛顼年代

中国古代的黄帝历、颛顼历、夏历、殷历、周历、鲁历被称做“古六历”。但这些古历因年代久远,再加秦始皇焚书,原文早已散佚,只有《颛顼历》在考古发掘中得到一些相关资料,其余五种历法,只能从古籍中査到一鳞半爪。

《晋书・律历志》载:“昔伏義始造八卦,作三画,以象二十四气。黄帝因之,初作《调历》。历代十一,更年五千,凡有七历。颛顼以今之孟春正月为元,其时正月朔旦立春,五星会于(天)庙,营室也。冰冻始泮,蛰虫始发,鸡始三号,天曰作时,地曰作昌,人曰作乐,鸟兽万物莫不应和。故颛顼圣人为历宗也。”《晋书・律历志》中提供了几个非常重要的内容:

其一,历法鼻祖为伏羲,他的三画型八卦,就是二十四节气的象征演绎。

其二,黄帝时期,历法做了修订,其历法曰《调历》。

其三,伏義至黄帝、颛顼、帝喾、尧、舜五帝,自夏共有《调历》《颛顼历》《夏历》《殷历》《周历》及两汉的《太初历》《四分历》七部历法。

其四,颛顼历法是以春季第一个月为新一年的起元,而且这个起元日恰逢正月初一(朔日),又是立春日,天体五大行星会聚于天庙的营室星座。出现此天象的具体时刻是“鸡始三号”,天将黎明(天庙是二十八宿中由室宿和壁宿所组成的四边形连线的通俗称谓。营室即室宿星座)。

其时,“冰冻始泮(融解),蛰虫始发”“天曰作时,地曰作昌,人曰作乐,鸟兽万物莫不应和”。天地万物生气勃勃,和谐竞发,其乐融融。颛顼历自此推行天下。

传世文献资料中与本文有关的对颛顼的记载还有不少。颛顼是远古“五帝”之一,是黄帝的孙子。《史记・五帝本纪》载:帝颛顼“静渊以有谋,疏通而知事;养材以任地,载时以象天。”说他文静深沉而有智谋,明白通达而知事理;杂植各种作物,以尽地力,按照四季冷暖天时行事,顺应自然。

他当政时疆域辽阔,“北至于幽陵,南至于交阯,西至于流沙,东至于蟠木,动静之物,大小之神,英不砥属”。北到河北北部及辽宁一带,南至五岭以南,西到沙漠,东到东海中的岛屿。辖区“所司者万二千里”(《淮南子》)。

颛顼定都帝丘(今河南濮阳高城)后,依据黄河下游中原地区先进的农业技术,以完备的历法知识为指南,顺应自然,因地制宜,种植各种作物。颛顼在濮阳帝丘执政期间,建立政治机构制定婚姻制度、嫁娶程序,确立男女有别、长幼有序,禁绝巫术巫教,社会文明之风大盛。他是一位泽被宇内、功德盖世的帝王,留下的丰富的生产经验和先进的历法知识堪作后世典范。

二十四节气起源于濮阳之二:

从古史资料中发掘《颛顼历》内容

《颛顼历》虽年代久远,文本散佚,但它在历史上被众多古籍摘引,经后人汇集发掘,也颇能知道个大概。

《颛顼历》采用阴阳合历,为四分历,一回归年365又1/4日,月采用一个朔望为一个整月,为29又499/940日。它和现今国际度量衡局(BIPM)公布的数据中一月是月亮绕地球一个旋转周期,即朔望月为29.530588天;一年是地球绕太阳一个旋转周期,即回归年,约为365.2422天,相较而言,年误差仅0.0078天,约11分14秒,月误差仅0.00026天,约22.46秒。距今近五千年的时代,仅凭双眼和简易粗陋的工具,将天文数据观测到如此精确的程度,实在令人难以想象。

此外,《晋书·律历志》又说:“夏为得天,以承尧舜,从颛顼故也。《礼记》大戴日“虞夏之历,建正于孟春,此之谓也。”即《颛顼历》上承黄帝《调万》,下启《夏历》,都是“建正于孟春”,以立春所在月份为新一年的开始,称正月。

《颛顼历》内容浩繁,具体内容除了罗列年、月、日,还有二十四节气及其相应的天候气象特征,农作物的最佳播种、管理、收获、储藏时节,日、月、五星不同季节的天象位置,天候气温变化的预示,等等,这些内容虽然随着文献的散佚难以具体详察,但从其他资料中可间接验证。

有一本逃过秦始皇火焚之灾幸得保留下来的《逸周书》,满足了人们这个心愿。

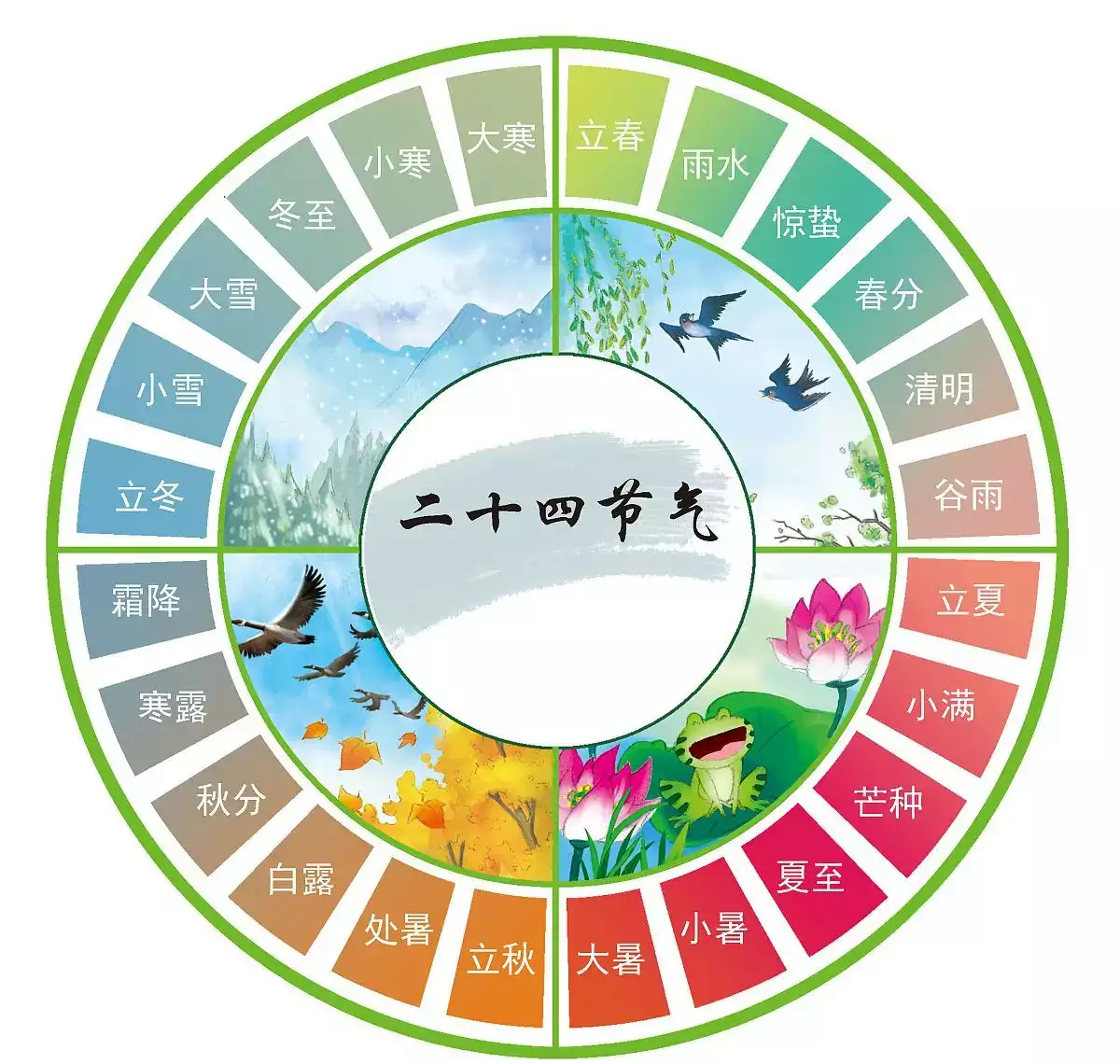

《逸周书》本名《周书》,是先秦学者记载西周初期历史资料的典籍。中国早期的典籍《左传》《国语》《战国策》等都多次引用此书。内容主要记载周文王、周武王、周公到厉王、景王年间时事,全书十卷,共七十解(节)。其“五十一解”中记载了“周正岁首”及“春夏秋冬,各有孟、仲、季”的不同气象特征。“五十二解”是记载二十四节气的专章,节气名称和现今的称谓一模样。分别是:立春、(惊蛰、雨水)、春分、(谷雨、清明);立夏、小满、芒种、夏至、小暑、大暑;立秋、处暑、白露、秋分、寒露、霜降;立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒。

除了春季几个节气的前后次序略有调整,其他和现今流行的节气名称、顺序完全一样。从这个节气次序变动看,原“惊蛰、雨水”和“谷雨、清明”的安排,是关照北回归线近处的气候条件,后来的调整是完全反映气象观测点濮阳所处纬度的实际天象气候特征的。不仅如此,对每个节气的天候特征都有具体物侯形象特征的记载。比如:

“立春之日,东风解冻;又五日,蛰虫始振。”“惊蛰又五日,鸿雁来。”“雨水之日,桃始华。”“春分之日,玄鸟至。”“谷雨之日,桐始华;虹始见。”“清明之日,萍始生;鸣鸠拂其羽。”

“立夏之日,蝼蝈鸣;蚯蚓出。王瓜生。”“小满之日,苦菜秀;又五日,靡草死。”“芒种之日,螳螂生。”“夏至之日,鹿角解。”“小暑之日,温风至;又五日,蟋蟀居辟。”“大暑之日,腐草化为萤;又五日,土润溽暑;又五日,大雨时行。”

总之,每个节气都有自然界物候或天象相映衬,而且非常贴切、通俗。

五十三解则是四季的孟、仲、季三个月,太阳视运动所对应在恒星二十八宿的位置,这说明天文历法科学在西周时期已相当成熟。历法知识是循序渐进、累代传承的,西周初期即有如此先进的天文历法,由此可以推断,中国的二十四节气在商周时期就已经在民间生产生活中广泛应用。

二十四节气起源于濮阳之三:

利用现代天文计算方法进行天象回推

“中国古代文明探源工程”的专家以《颛顼历》颁行时的五大特征为突破口,以《夏商周年表》提供的禹执政年代公元前2070年为时间参照点,并参考汉代纬书《春秋命历序》提供的五帝间断执政总体年份为901年等史料,初步判定五帝执政年代不会超过公元前2971年。

颛顼处五帝时代第二位,假定每位执政时长为近百年,再考虑历史列表误差项年代一般应在公元前28世纪。

如果把《颛顼历》起元日的五个条件——1、朔日,即正月初一;2、立春日;3、五星汇聚;4、五星汇聚于天庙/营室座;5、会聚时间为黎明时刻——一一考证落实,中国历史将会再次探寻到一个新的信史支点。

“中国古代文明探源工程”的专家们依据瑞土星历表软件提供的计算公式及有关数据,在全新的路径上,开展了浩繁的计算工程。工程跨度从公元前5400年至公元200年,并保证0.001角秒的精度。以河南濮阳为观察点,以北京时间为基谁,精确到分钟。以金木水火土五大行星会聚在黄道上黄经60度的范围内为条件,各行星到太阳的距离大到足够使它能被肉眼观测到,并在太阳的同一侧。

利用现代天文计算的方法进行天象回推,来寻找同时满足这几个条件的年代和日期。

从公元前5400年一直推算到公元220年,这段时间被命名为“董巴年代”。计算的结果表明,在这个“董巴年代”的5620年间,水星、金星、火星、木星、土星共发生了278次“五星会聚”天象,其中8个最接近朔日和立春日。这8个中在朔日、立春、天庙等特定条件下会聚的,只有一个日期——公元前2807年2月26日。

这一天,就是《颛顼历》的起元日。恰逢年首元日:正月初一(朔日),立春日,五星汇聚于天庙座,汇聚时间为凌晨6时左右。《颛顼历》起元日五大特征的记载,被一一用计算的方法敲定。顺便也可证明,“春节”这个节日,应该是从那个时侯开始的——正月初一(朔日),又是立春日。

二十四节气起源于濮阳之四:

颛顼时代的天体星象再考订

为了验证上述依瑞士星历表计算的结果有无误差,笔者采用更直观的科技手段,用法国斯特拉斯堡大学和美国哈佛大学联合研发的模拟星空软件Stellarum,进行了长时间天体星空运行复原演示。观测点设为北纬35°41',东经114°31';海拔平均高度53米,观测地点在中国濮阳。为验证公元前3000公元前2700年时段的星体运行,经过长时间探索研究,终于寻觅到《颛顼历》起元日的五大特征齐备的天象奇景。其结果见图所示(长直线是月球运行轨道)。会聚时间为公元前2806年2月25日,黎明近7点时刻,在东南的地平线上方,金、火、水、土、木五大行星相距在60°以内(木星、金星去日11度以上,土星,水星、火星去日15度以上),它们与月球在太阳的同一侧,在这个朔日会聚于黎明晨曦中,它们北部空域正是二十八宿的室宿星座,而离壁宿更近。

公元前2807年的五星会聚是千年难遇的奇异天象,被颛顼帝抓住镌铸成人类历史的里程碑。震惊世界,彪炳千秋万代!

星体模拟运行结果与“中国古代文明探源工程”的推算结果,年份相差为一年,月、日、时都相同,五星会聚持续时长15日,朔日、立春日恰在此段时日中。笔者考虑前述结论是经《科学》杂志审査登载过的论文,仍服从原来结论。星空运行模拟结果,再一次证实了原来的结论是经得起各种验证的正确结论。

二十四节气起源于濮阳之五:

对颛顼历史年代的考订

有了公元前2807年这个时间坐标,进一步利用古籍资料确定颛顼年代就水到渠成了。按照《竹书纪年》“(颛顼)帝即位,居濮。十三年,初作历象”的记载,可知颛顼于公元前2820年开始执政。《帝王世纪第二・五帝》记载:“颛顼在位七十八年,九十八岁岁在鹑火而崩。葬东郡顿丘广阳里。”可推算出颛顼生于公元前2840年,逝于公元前2742年,执政时间为公元前2820至公元前2742年,其执政13年后,公布了中国历史上经典历法《颛顼历》。

公元前2807年应该成为中国信史的一个新的时间支点。这比“夏商周断代工程”公布的公元前2070年大禹开始执政年代又往远古延伸了737年。此项探源成果同时为中国古历法的发展和二十四节气的研究等诸多历史疑案提供了宝贵资料。

综上所述,我国的二十四节气发源于以古帝丘(今河南濮阳)为中心的中原地区,适应了北温带农业生产的需要。由于它的普遍适用性和缜密科学性,逐渐为各民族所遵循,经过数千年实践,不断丰富完善,成为我国灿烂的历史文化遗产。

二十四节气起源于濮阳之六:

濮阳县徐镇镇长乐亭村

就是《颛顼历》和二十四节气的起源地

中国的二十四节气究竟起源于濮阳县哪个地方呢?带着这个问题,厚重濮阳编辑进行了查找求证。

二十四节气是《颛顼历》制订的,如果弄清《颛顼历》是在什么地方制订的,其实也就弄清了二十四节气起源的具体地方。

《竹书纪年》中说:“(颛顼)帝即位,居濮。十三年,初作历象”,说明,颛顼在帝丘(今河南濮阳县)建都后,制订了《颛顼历》。

目前,濮阳地方历史文化学者、专家倾向于以下三个地方:一是濮阳县五星乡堌堆村的瑕邱遗址,一是濮阳县城西侧的西水坡遗址,一个是濮阳县徐镇镇长乐亭村。

专家学者认为,濮阳县五星乡堌堆村的瑕邱遗址是一处高地,曾是古代濮阳一大胜景,此地极有可能是颛顼时代的观星台,也就是观天象制作历法的地方;西水坡遗址出土了举世震惊的中华第一龙,它所在的M45墓的埋葬形制已经被中国社科院冯时教授证实为当时墓主人所处时代的天文图,加上史书有“颛顼乘龙至四海”的记载,所以,也有濮阳的专家学者认为西水坡遗址就是颛顼制订《颛顼历》的地方。

我们首先来看濮阳县五星乡堌堆村的瑕邱遗址,它是河南省2008年公布的省级文物保护单位,文物管理部门载明,这是一处东周时期的古代遗址。众所周知,被确定为文物保护单位前,一定是进行了仔细严谨的考古发掘研究论证,东周时期,显然要比颛顼所处的年代晚的多。因此,此处不大可能是颛顼制订历法的地方。

我们再来看濮阳县城西侧的西水坡遗址发现中华第一龙的M45墓,中国社会科学院考古研究所实验室对该遗迹的蚌壳标本作碳十四测定,年代为距今6600年,误差不超过135年(经树轮校正)。史书记载,颛顼大约生活在公元前2342年—公元前2245年,距今4300年左右,要比M45墓墓主人所处的年代晚的多。所以,西水坡遗址也不大可能是颛顼制订历法的地方。

星罗棋布的村落是人们居住的基础单位,千百年来形成的村名是保存历史遗留信息的重要载体。濮阳县徐镇镇长乐亭村的村名来历恰恰给我们提供了宝贵的信息。

《濮阳县一乡一村一故事·徐镇分卷》、《濮阳县地名资料图册》中说:长乐亭村,历史悠久。据传,此地为上古时期三皇五帝之一颛顼避暑之处。颛顼帝择其地势平坦、气象清新之吉,在此编写“历法”,并募能工巧匠,在此筑下避暑亭,又名长乐亭。金大定八年(1168年),裴满公重修该亭。明清时,这里亭台楼阁,树木葱茏,花草簇拥,与春容寺构成开州八景之一“长乐春容”。春秋时期,柳下跖部分起义军留居亭南建村,故名前长乐亭村。居亭北的村就叫后长乐亭。韩姓迁此建村,故名韩长乐亭村。李姓迁此建村,故名李长乐亭村。后来,四个自然村成为一个村,故名长乐亭村。

我们再来看濮阳县有关地方史志的记载。明嘉靖开州志地理志第一台亭部分记载:长乐亭,在长乐里,相传颛顼避暑亭。清嘉庆开州志记载:长乐亭,在州长乐里,相传颛顼避暑处,长乐春容为州八景之一。清光绪开州志也有同样的记载。

文物考古最能说明问题,笔者又从这方面进行了查证。《河南省第三次全国文物普查不可移动文物名录·濮阳卷》(河南省第三次全国文物普查领导小组办公室编写)载明,徐镇镇前长乐亭村五圣庙遗址是新石器时代古遗址。《濮阳县文物保护单位一览表》(濮阳县文物管理所提供)载明,位于濮阳县徐镇镇长亭村的颛顼制历台遗址是原始社会古遗址。

通过村名来历、方志记载、文物考古等几个方面,我们越来越确认,濮阳县徐镇镇长乐亭村就是《颛顼历》和二十四节气的起源地。为了慎重起见,笔者又到长乐亭村进行了实地走访。了解到春容寺、长乐亭五圣庙的有关信息和当地关于颛顼制历的传说故事。

村民们说,春容寺长乐亭相传为颛顼避暑之处,传说这儿原来要往外长山,就盖了座有“万个和尚百眼井”的春容寺,把山给压下去了。古时数百里内的善男信女到寺内敬神的络绎不绝,寺里长年香烟缭绕,人山人海。每年春天,春容寺周,禾苗茁壮,繁花似锦,鸟儿欢唱,欣欣向荣。现在春容寺已夷为平地,但这一带的地势明显比周围高。据当地老年人讲,黄河多次泛滥,这里从未被水淹过。

五圣庙内供关帝、牛王、龙王、五道、土地,因而此庙称为“五圣庙”。据传该庙始建于五帝之一的颛顼年间,至今已有4000多年的历史。古时庙院内馨香四溢,钟声悦耳,唤来八方炎黄子孙膜拜于此。相传庙后有一席之地,就是颛顼制历的地方,“御言蚊自灭”、“歇后语长乐亭的蛤蟆——塌气了”的传说故事流传至今。

“御言蚊自灭”的传说故事如下。当地传说,颛顼帝在此处制订历法时,疲倦时进到此庙内想歇息一会。庙内杂草丛生,空无一人,颛顼帝就脱下衣服,当作枕头在石凳上欲睡。刚躺下不一会儿。一群蚊子嗡嗡喻而至,使他不能安眠。就用衣服没精打采地打了几下子,蚊子不见了。又过了一会儿颛顼帝正想闭眼,又嗡嗡地来了一群蚊子,打扰得他不能再睡。只好一会儿坐起驱赶,一会儿躺下,转眼间已过了足有二个时辰。颛顼帝十分生气,就自言自语的说道:真倒霉.这里就不会没蚊子。谁知话音一落,蚊子马上不见了。这就是御言蚊自灭的传说。

颛顼帝躺下入睡还不到半个时辰,又听到洼坑里的蛤蟆哇哇哇哇的乱叫,聒噪刺耳,颛顼帝十分烦恼,随即开口:“蚊子不咬了,蛤蟆又叫.这蛤蟆咋不变个哑巴啊。”话音刚落,坑里的蛤蟆也就鸦雀无声了。这样颛顼帝不知不觉地又入了梦乡。据说一直到现在,这里的哈蟆也不会叫。又经过历朝历代的文人加工,长乐亭的蛤蟆——塌气了这个歇后语固定了下来,流传至今。

传说总归是传说,不能完全当真,但是传说故事总是历史留下的一丝影子,加上村名来历、方志记载、文物考古等几个方面综合考量,濮阳县徐镇镇长乐亭村应该就是《颛顼历》和二十四节气的起源地。

发布于 2025-04-29 15:03微信分享

扫描二维码分享到微信或朋友圈